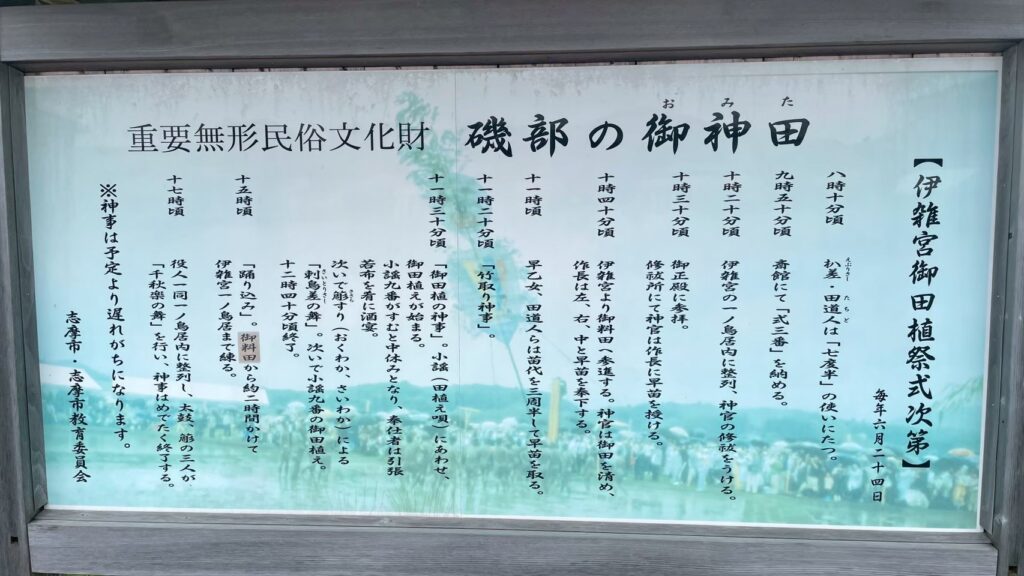

日本三大御田植祭「伊雑宮」

日本三大御田植祭

伊勢神宮・伊雑宮で行われる御田植祭の神事・式典に、参列者として参加させていただいた。

竹取神事を含む伊雑宮の御田植祭は、平安時代末期または鎌倉時代初期に始まったとされ、長い歴史を持っている神事であり、その中で執り行われた「竹取神事」は、約40名ほどの男たちが上半身裸で水田に入り、泥をかき混ぜたり、相撲を取ったりした後、大きな団扇(「ごんばうちわ」)が付いた長さ約15メートルの忌竹(いみだけ)を奪い合う儀式こと。

竹取神事は、田の神を迎え、豊作を祈るための儀式の一環で、泥をかき混ぜたり、竹を奪い合う行為は、田の神に対するエネルギッシュな奉納であり、豊穣を願う力強い祈りの表現とされて五穀豊穣を祈願する神聖な神事である。

また、水田に入り泥をかき混ぜたり、相撲を取ったりすることで、田の土を柔らかくし、稲の植え付けに適した状態にする役割があるため、田植えの成功を助ける物理的な準備と同時に、田を清め、邪気を払う象徴的な意味も持っているのである。

伊雑宮の神聖な雰囲気と地域の文化を融合させ、豊かな稲作文化を現代に伝える貴重な伝統であり、男たちが組み合いながら田の土をかき起こし、土を柔らかく、そして田の中を清め、整えたのち、約15メートルの竹をぐるぐると回しながら、今年の大豊作を祈るのだ。

その後、泥まみれとなった男たちは、その竹を担いで隣接する五十鈴川へと運び、そこで竹を洗い清める。洗い清められた竹と、竹に催された和紙、注連縄は、今年の縁起物とされ、地域の人々はそれを家に飾り、五穀豊穣、身体健全、家内安全、心願成就などの御利益を授かるのである。

そのような、古き伝統文化が今なお残る竹取神事に、自分も泥にまみれながら飛び入り参加させていただいた。田の中を縦横無尽に駆け巡り、身体中に擦り傷を負いながらも、全身全霊で神事に奉仕させていただいたことは、大いなる学びと喜びであった。

今回の御田植祭への参加は、実にご縁深い導きであった。当初、参加申込は6月5日までに完了しておく必要があったが、その期日を過ぎてしまっていた。しかし、自らの稲作への真摯な取り組み、特に自然栽培に対する熱意を伝えたところ、特別に参列を許される運びとなったのである。

白装束に身を包み、白足袋を履き、泥まみれになるこの神事に正式に加わることができたことは、米農家として何よりも光栄であり、深く感謝の念に堪えない。

伊勢神宮の中でも、最も格式高き「伊雑宮(いざわのみや)」にて、日本三大御田植祭の一つである御田植神事が執り行われるこの日に、人生で初めて正式参拝を拝見できたこともまた、大きな節目となった。

6月24日という日が、自らの田植えと同じ時期に重なるという事実もまた、偶然ではなく、何か深い導きを感じる。

稲作に真剣に向き合い、未来へと繋ぐ生き方を貫くためにも、この神事への参加は大いなる意味を持っていた。神聖なる式典のひとときを過ごせたこと、そして縁起物である竹、和紙、注連縄の三点を授かったことは、今年一年を守護する強き力となるであろう。

これらを手にしたとき、五穀豊穣、身体安全、心願成就といった多くのご利益が授かること、また今年一年の道のりにおいて、さまざまな導きがあることを強く実感した。

そして、田植えを終えて一週間。いよいよ本格的な草取りの季節が始まった。

今年は田んぼの枚数も増えたことから、日々どれだけの草を取り、どれだけ自分と向き合えるかという挑戦が続く。

これもまた、稲作における重要なプロセスであり、楽しみの一つである。

この記事へのコメントはありません。