高波動米

西の横綱「朝日(旭)」×東の横綱「亀の尾」

=幻の品種 くまみのり

数ある品種の中から巡り会う「くまみのり」

約100年以上前の稲作文化を支えた西の横綱「旭」×東の王様「亀の尾」を交配合させた幻の品種。

肥料などを与えると、育ちづらく倒伏してしまうため、自然本来の田んぼが最も適した環境であり、自然農法に適した品種である。

日本古来より継承

古代米と言われる品種は「長稈(稲の背丈が長い)」といって、現在流通する品種(コシヒカリなど)と比べて、約1.5倍ほど背が高く、栽培期間も約一か月間くらい長いのが特徴。

背が高い分、現在流通する米よりも栄養価が高く、腸内環境を整えるとも言われており、様々な症状が回復したとの実例を持つ。

背丈が長いため、雨や風などの影響を受けやすく、根張りが弱いと倒伏してしまうので、現代の農法である肥料を田んぼに撒いて、稲の成長を促す農法には適してないのである。

くまみのりは、長年行う米農家でも栽培に手間がかかり、育てづらいことからも希少種なのだ。

また米の品種も原種に戻れば戻るほど、現代種より格段に背丈が高く、栄養価も高く、健康のためとして「米も食べていた文献」もある。

くまみのりの味わいとして、一粒一粒が米本来の味わいや食感を持っていることから、現代種より約1.5倍ほど大きさが「米粒」にも反映されている。

本来の米の姿として、何かおかずと共に食べることが「ご飯」ではなく、「米」そのものをしっかり味わい、噛みしめて「主食」として米を食べることが「本来の在り方」なのだと、くまみのりを食してから「米の概念」に変化が生まれた。

一粒一粒に宿るエネルギーが「命を創る食」であり、米からの栄養を摂取して健康を維持していた時代が体感できるほどである。

以下 ・左 くまみのり ・右 某現代種

栄養価の高さは江戸時代から証明されている

さて、遡ること江戸時代

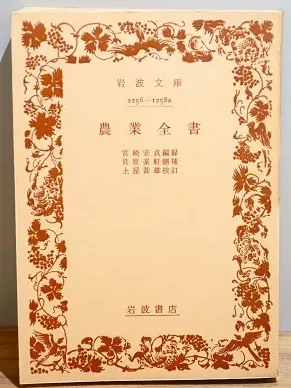

江戸前期の農学者である「宮崎安貞」が書いた日本最古の農業書『農業全書』

古来の叡智

「農業全書」

この農業全書には、特定の地方の農業に役立つ農書としてではなく、風土の違いを超えて日本全国の農業に役立つ農書として、稲をはじめ148種類の作物に関する農業技術を体系的に書かれているのだ。

ここには、現代にある農業法のほぼすべてを網羅していると言われており、安貞氏が近畿地方を中心に旅して見聞きした先進的な農業技術や親交のあった貝原益軒の本草学、中国の明の学者、徐光啓の農書『農政全書』に加えて、宮崎安貞氏自身の40年以上にわたる農業経験が記されている。

自然農法の真髄

第11巻から連なる農業全書は、日本の自然観や中国の思想を取り入れ、農業思想・技術について体系的にあまりに優れていたため、当時では珍しく3度も版を重ねたほどである。

この農業全書の自然と共にある思想の農業は、現代の蔓延る農薬や除草剤などを撒いて育てる慣行農法とは、思想や農法に大きな乖離がある。

実際に江戸時代の人たちがどのような食生活で、どれほど元気であったのか、などは文献からしかわからないが、今より病名の数は格段に少なく、病死する人も少なかったという。

また活動量で言えば、大阪や尾張(名古屋)から京のある江戸(東京)へ、一日8-10時間(約30㎞くらい)を平気で10日間以上歩いている記述をよく見かける。

今の時代では到底考えづらいが、江戸時代に生きた人たちは、それほどの脚力やエネルギーを持っていたとも考えられる。

命を創る食

活動量の違いから織りなすエネルギーの差異には、様々な要因が考えられるが、主な要因として私たちの命を創る「食」にある。

江戸時代の「食」を大きく支えた食材こそ「米」だ。

稲作が栄え、栄養価の高い米があっての江戸の繁栄であり、現代まで続く古き良き文化である。

そのように歴史から紐解き、現代と古き叡智をシンクロさせた品種こそ「くまみのり」であり、食で心身共に健康へ。

命を創るのは、

普段から頂く「食」にある。

腸内環境を改善

一つ余談ではあるが、くまみのりを食し続けて腸内環境を改善したことで、「アトピー性皮膚炎」などを改善した実例があるほど、腸内環境を整え、栄養価も高く、完全食の一つとなる。